Sommaire

On trouvera les textes liturgiques de la Messe et de l’Office ici.

DOM GUÉRANGER, L’ANNÉE LITURGIQUE

Dom Guéranger est décédé alors qu’il écrivait ses commentaires entre la Fête de la Trinité et la Fête-Dieu, son œuvre fut poursuivie par les moines de Solesmes.

Les trois jours entre la Trinité et la Fête-Dieu sont des féries du temps après la Pentecôte : Dom Guéranger en profite pour introduire sur trois jours le mystère qui sera célébré le jeudi, c’est pourquoi nous donnons ici les commentaires des Lundi, Mardi et Mercredi après la Trinité avant de donner le commentaire du jour même de la Fête-Dieu.

I. L’institution de la Fête.

LE LUNDI APRÈS LA TRINITÉ.

La lumière du divin Esprit qui est venue accroître dans l’Église l’intelligence toujours plus vive du souverain mystère de l’auguste Trinité, l’amène à contempler à la suite cette autre merveille qui concentre elle-même toutes les opérations du Verbe incarné, et nous conduit dès cette vie à l’union divine. Le mystère de la très sainte Eucharistie va éclater dans toute sa splendeur, et il importe de préparer les yeux de notre âme à recevoir d’une manière salutaire l’irradiation qui nous attend. De même que nous n’avons jamais été sans la notion du mystère de la sainte Trinité, et que nos hommages se sont toujours dirigés vers elle ; de même aussi la divine Eucharistie n’a cessé de nous accompagner dans tout le cours de cette Année liturgique, soit comme moyen de rendre nos hommages à la suprême Majesté, soit comme aliment de la vie surnaturelle. Nous pouvons dire que ces deux ineffables mystères nous sont connus, que nous les aimons ; mais les grâces de la Pentecôte nous ont ouvert une nouvelle entrée dans ce qu’ils ont de plus intime, et si le premier nous a apparu hier entouré des rayons d’une lumière nouvelle, le second va luire pour nous d’un éclat que l’œil de notre âme n’avait pas perçu encore.

La sainte Trinité, ainsi que nous l’avons fait voir, étant l’objet essentiel de toute la religion, le centre où vont se rendre tous nos hommages, lors même qu’il semble que nous n’y portons pas une intention immédiate, on peut dire aussi que la divine Eucharistie est le plus puissant moyen de rendre à Dieu le culte qui lui est dû, et c’est par elle que la terre s’unit au ciel. Il est donc aisé de pénétrer la raison du retard que la sainte Église a mis à l’institution des deux solennités qui succèdent immédiatement à celle de la Pentecôte. Tous les mystères que nous avons célébrés jusqu’ici étaient contenus dans l’auguste Sacrement qui est le mémorial et comme l’abrégé des merveilles que le Seigneur a opérées pour nous [1]. La réalité de la présence du Christ sous les espèces sacramentelles faisait que, dans l’Hostie sainte, nous reconnaissions au temps de Noël l’Enfant qui nous était né, au temps de la Passion la victime qui nous rachetait, au temps Pascal le glorieux triomphateur de la mort. Nous ne pouvions célébrer tous ces beaux mystères sans appeler à notre secours l’immortel Sacrifice, et il ne pouvait être offert sans les renouveler et les reproduire.

Les fêtes mêmes de la très sainte Vierge et des Saints nous maintenaient dans la contemplation du divin Sacrement. Marie, que nous avons honorée dans ses solennités de l’Immaculée Conception, de la Purification, de l’Annonciation, n’a-t-elle pas fourni de sa propre substance ce corps et ce sang que nous offrions sur l’autel ? La force invincible des Apôtres et des Martyrs que nous avons célébrés, ne l’ont-ils pas puisée dans l’aliment sacré qui donne l’ardeur et la constance ? Les Confesseurs et les Vierges ne nous ont-ils pas apparu comme la floraison du champ de l’Église qui se couvre d’épis et de grappes de raisin, grâce à la fécondité que lui donne Celui qui est à la fois le froment et la vigne [2] ?

Réunissant tous nos moyens pour honorer ces heureux habitants de la cour céleste, nous avons fait appel à la divine psalmodie, aux hymnes, aux cantiques, aux formules les plus pompeuses et les plus tendres ; mais, en fait d’hommages à leur gloire, rien n’égalait l’offrande du Sacrifice. Là, nous entrions en communication directe avec eux, selon l’énergique expression de l’Église au sacré Canon (communicantes). Ils adorent éternellement la très sainte Trinité par Jésus-Christ et en Jésus-Christ ; par le Sacrifice nous nous unissions à eux dans le même centre, nous mêlions nos hommages avec les leurs, et il en résultait pour eux un accroissement d’honneur et de félicité. La divine Eucharistie, Sacrifice et Sacrement, nous a donc toujours été présente ; et si, en ces jours, nous devons nous recueillir pour en mieux comprendre la grandeur et la puissance infinies ; si nous devons nous efforcer d’en goûter avec plus de plénitude l’ineffable suavité, ce n’est point une découverte qui nous apparaît soudain : il s’agit de l’élément que l’amour du Christ nous a préparé, et dont nous usons déjà, pour entrer en rapport direct avec Dieu et lui rendre nos devoirs les plus solennels à la fois et les plus intimes.

Cependant l’Esprit divin qui gouverne l’Église devait lui inspirer un jour la pensée d’établir une solennité [3] particulière en l’honneur du mystère auguste où sont contenus tous les autres. L’élément sacré qui donne à toutes les fêtes de l’année leur raison d’être et les illumine de sa propre splendeur, la très sainte Eucharistie, appelait par elle-même une fête pompeuse en rapport avec la magnificence de son objet.

Mais cette exaltation de la divine Hostie, ces marches triomphales si justement chères à la piété chrétienne de nos jours, étaient impossibles dans l’Église au temps des martyrs. Elles restèrent inusitées après la victoire, comme n’entrant pas dans la manière et l’esprit des formes liturgiques primitives, qui continuèrent longtemps d’être en usage. Elles étaient d’ailleurs moins nécessaires et comme superflues pour la foi vive de cet âge : la solennité du Sacrifice même, la participation commune aux Mystères sacrés, la louange non interrompue des chants liturgiques rayonnant par le monde autour de l’autel, rendaient à Dieu hommage et gloire, maintenaient l’exacte notion du dogme, et entretenaient dans le peuple chrétien une surabondance de vie surnaturelle qu’on ne retrouve plus à l’âge suivant. Le divin mémorial portait ses fruits ; les intentions du Seigneur instituant le mystère étaient remplies, et le souvenir de cette institution, célébré dès lors comme de nos jours à la Messe du Jeudi saint, restait gravé profondément dans le cœur des fidèles.

Il en fut ainsi jusqu’au XIIIe siècle. Mais alors, et par suite du refroidissement que constate l’Église au commencement de ce siècle [4], la foi s’affaiblit, et avec elle la mâle piété des vieilles nations chrétiennes. Dans cette décadence progressive que ne devaient pas arrêter des merveilles de sainteté individuelle, il était à craindre que l’adorable Sacrement, qui est le mystère de la foi par essence, n’eût à souffrir plus qu’aucun autre de l’indifférence et de la froideur des nouvelles générations. Déjà, ici et là, inspirée par l’enfer, plus d’une négation sacrilège avait retenti, effrayant les peuples, trop fidèles encore généralement pour être séduits, mais excitant la vigilance des pasteurs et faisant déjà de nombreuses victimes.

Scot Érigène avait produit la formule de l’hérésie sacramentaire : l’Eucharistie n’était pour lui « qu’un signe, figure de l’union spirituelle avec Jésus, perçue par la seule intelligence » [5]. Son pédantisme obscur eut peu d’écho, et ne prévalut pas contre la tradition catholique exposée dans les savants écrits de Paschase Radbert, Abbé de Corbie. Réveillés au XIe siècle par Bérenger, les sophismes de Scot troublèrent alors plus sérieusement et plus longuement l’Église de France, sans toutefois survivre à l’astucieuse vanité de leur second père. L’enfer avançait peu dans ces attaques trop directes encore ; il atteignit mieux son but par des voies détournées. L’empire byzantin nourrissait, dans ses flancs féconds pour l’hérésie, les restes de la secte manichéenne qui, regardant la chair comme l’œuvre du principe mauvais, renversait l’Eucharistie par la base. Pendant qu’avide de renommée, Bérenger dogmatisait à grand bruit sans profit pour l’erreur, la Thrace et la Bulgarie dirigeaient silencieusement leurs apôtres vers l’Occident. La Lombardie, les Marches et la Toscane furent infectées ; passant les monts, l’impure étincelle éclata sur plusieurs points à la fois du royaume très chrétien : Orléans, Toulouse, Arras, virent le poison pénétrer dans leurs murs. On crut avoir étouffé le mal à sa naissance par d’énergiques répressions ; mais la contagion s’étendait dans l’ombre. Prenant le midi de la France pour base de ses opérations, l’hérésie s’organisa sourdement pendant toute la durée du XIIe siècle ; tels furent ses progrès latents, que, se découvrant enfin, au commencement du XIIIe, elle prétendit soutenir les armes à la main ses dogmes impies. Il fallut des flots de sang pour la réduire et lui enlever ses places fortes ; et longtemps encore après la défaite de l’insurrection armée, l’Inquisition dut surveiller activement les provinces éprouvées par le fléau des Albigeois.

Simon de Montfort avait été le vengeur de la foi. Mais au temps même où le bras victorieux du héros chrétien terrassait l’hérésie, Dieu préparait à son Fils, indignement outrage par les sectaires dans le Sacrement de son amour, un triomphe plus pacifique et une réparation plus complète. En 1208, une humble religieuse hospitalière, la Bienheureuse Julienne du Mont-Cornillon, près Liège, avait une vision mystérieuse, où lui apparaissait la lune dans son plein, montrant sur son disque une échancrure. Quoi qu’elle fît pour chasser ce qu’elle craignait être une illusion, la même vision continua de se présenter invariablement à ses yeux, toutes les fois qu’elle se mettait en prières. Après deux ans d’efforts et de supplications ardentes, il lui fut enfin révélé que la lune signifiait l’Église de son temps, et l’échancrure qu’elle y remarquait l’absence d’une solennité au Cycle liturgique, Dieu voulant qu’une fête nouvelle fût célébrée chaque année pour honorer solennellement et à part l’institution de la très sainte Eucharistie : la mémoire historique de la Cène du Seigneur au Jeudi saint ne répondait pas aux besoins nouveaux des peuples ébranlés par l’hérésie ; elle ne suffisait plus à l’Église, distraite d’ailleurs alors par les importantes fonctions de ce jour, et bientôt absorbée par les tristesses du grand Vendredi.

En même temps que Julienne recevait cette communication, il lui fut enjoint de mettre elle-même la main à l’œuvre et de faire connaître au monde les divines volontés. Vingt années se passèrent avant que l’humble et timide vierge pût prendre sur elle le courage d’une telle initiative. Elle s’en ouvrit enfin à un chanoine de Saint-Martin de Liège, nommé Jean de Lausanne, qu’elle estimait singulièrement pour sa grande sainteté, et le pria de conférer sur l’objet de sa mission avec les docteurs. Tous s’accordèrent à reconnaître que non seulement rien ne s’opposait à l’établissement de la fête projetée, mais qu’il en résulterait au contraire un accroissement de la gloire divine et un grand bien dans les âmes. Réconfortée par cette décision, la Bienheureuse fit composer et approuver pour la future fête un Office propre commençant par ces mots : Animarum cibus [6], et dont il reste encore aujourd’hui quelques fragments.

L’Église de Liège, à qui l’Église universelle devait hier la fête de la Très Sainte Trinité, était prédestinée au nouvel honneur de donner naissance à là fête du Très Saint Sacrement. Ce fut un beau jour, lorsque, en 1246, après un si long temps et des obstacles sans nombre, Robert de Torôte, évêque de Liège, établit par décret synodal que chaque année, le Jeudi après la Trinité, toutes les Églises de son diocèse auraient à observer désormais, avec abstention des œuvres serviles et jeûne préparatoire, une fête solennelle en l’honneur de l’ineffable Sacrement du Corps du Seigneur.

Mais la mission de la Bienheureuse Julienne était loin d’être à son terme : pour avoir trop hésité sans doute à l’entreprendre, Dieu mesurait la joie à sa servante. L’évêque mourut ; et le décret qu’il venait de porter fût resté lettre morte, si, seuls de tout le diocèse, les chanoines de Saint-Martin-au-Mont n’eussent résolu de s’y conformer, malgré l’absence d’une autorité capable d’en presser l’exécution pendant la vacance. La fête du Très Saint Sacrement fut donc célébrée pour la première fois dans cette insigne église, en 1247. Le successeur de Robert, Henri de Gueldre, homme de guerre et grand seigneur, avait d’autres soucis que son prédécesseur. Hugues de Saint-Cher, cardinal de Sainte-Sabine, légat en Allemagne, étant venu à Liège pour remédier aux désordres qui s’y produisaient sous le nouveau gouvernement, entendit parler du décret de Robert et de la nouvelle solennité. Autrefois prieur et provincial des Frères-Prêcheurs, il avait été de ceux qui, consultés par Jean de Lausanne, en avaient loué le projet. Il tinta honneur de célébrer lui-même la fête, et d’y chanter la Messe en grande pompe. En outre, par mandement en date du 29 décembre 1253, adressé aux Archevêques, Évêques, Abbés et fidèles du territoire de sa légation, il confirma le décret de l’évêque de Liège et l’étendit à toutes les terres de son ressort, accordant une indulgence de cent jours à tous ceux qui, contrits et confessés, visiteraient pieusement les églises où se ferait l’Office de la fête, le jour même ou dans l’Octave. L’année suivante, le cardinal de Saint-Georges-au-Voile-d’Or, qui lui succéda dans sa légation, confirma et renouvela les ordonnances du cardinal de Sainte-Sabine. Mais ces décrets réitérés ne purent triompher de la froideur générale ; et telles furent les manœuvres de l’enfer, qui se sentait atteint dans ses profondeurs, qu’après le départ des légats, on vit des hommes d’église, d’un grand nom et constitués en dignité, opposer aux ordonnances leurs décisions particulières.

Quand mourut la Bienheureuse Julienne, en 1258, l’Église de Saint-Martin était toujours la seule où se célébrât la fête qu’elle avait eu pour mission d’établir dans le monde entier. Mais elle laissait, pour continuer son œuvre, une pieuse recluse du nom d’Ève, qui avait été la confidente de ses pensées.

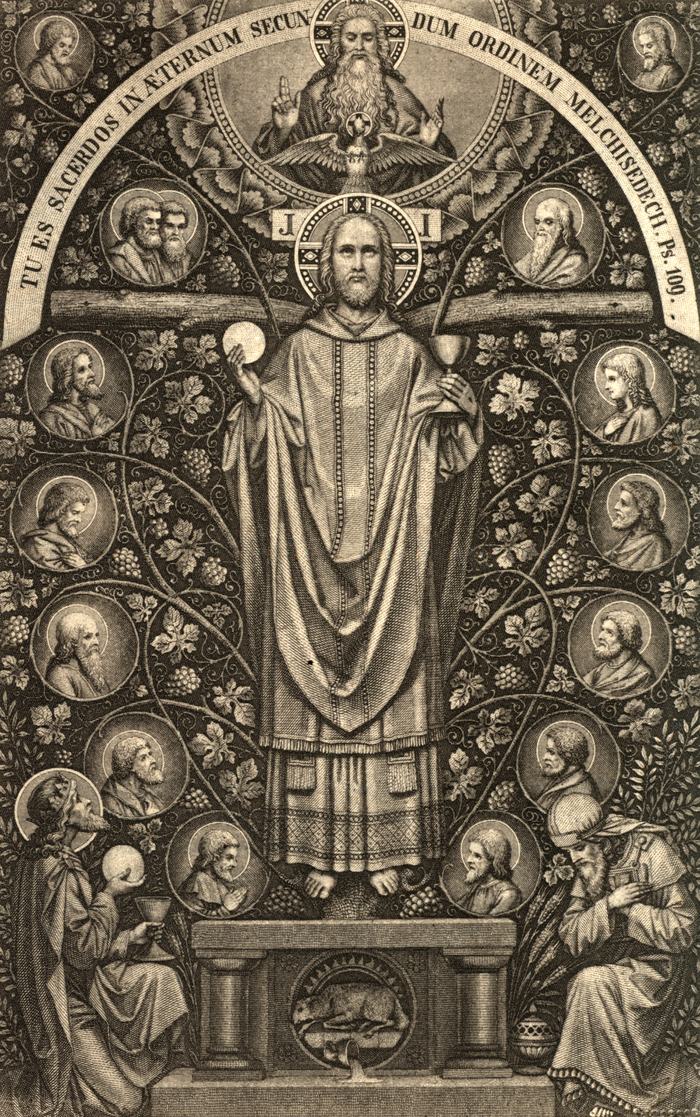

Le 29 août 1261, Jacques Pantaléon montait au trône pontifical sous le nom d’Urbain IV. Né à Troyes, dans la condition la plus obscure, ses seuls mérites avaient amené son élévation. Il avait connu la Bienheureuse Julienne, lorsqu’il n’était encore qu’archidiacre de Liège, et avait approuvé ses desseins. Ève crut voir dans cette exaltation le signe de la Providence. Sur les instances de la recluse, Henri de Gueldre écrivit au nouveau Pape pour le féliciter, et le prier de confirmer de son approbation souveraine la fête instituée par Robert de Torôte. Dans le même temps, divers prodiges, et spécialement celui du corporal de Bolsena, ensanglanté par une hostie miraculeuse presque sous les yeux de la cour pontificale qui résidait alors à Orvieto, semblèrent venir presser Urbain de la part du ciel, et affermir le bon zèle qu’il avait autrefois manifesté pour l’honneur du divin Sacrement. Saint Thomas d’Aquin fut chargé de composer selon le rit romain l’Office qui devait remplacer dans l’Église celui de la Bienheureuse Julienne, adapté par elle au rit de l’ancienne liturgie française. La bulle Transiturus fit ensuite connaître au monde les intentions du Pontife : rappelant les révélations dont, constitué en moindre dignité, il avait eu autrefois connaissance, Urbain IV établissait dans l’Église universelle, en vertu de son autorité apostolique, pour la confusion de l’hérésie et l’exaltation de la foi orthodoxe, une solennité spéciale en l’honneur de l’auguste mémorial laissé par le Christ à son Église. Le jour assigné pour cette fête était la Férie cinquième ou Jeudi après l’octave de la Pentecôte ; car, à la différence du décret de l’évêque de Liège, la bulle ne mentionnait pas la fête de la Très Sainte Trinité, non reçue encore dans l’Église Romaine.

Suivant la voie ouverte par Hugues de Saint-Cher, le Pontife accordait cent jours d’indulgence à tous ceux qui, vraiment contrits et confessés, assisteraient à la Messe ou aux Matines, aux premières ou aux secondes Vêpres de la fête, et quarante jours pour chacune des Heures de Prime, Tierce, Sexte, None et Complies. Cent jours étaient également concédés, pour chacun des jours de l’Octave, aux fidèles qui assisteraient, en ces jours, à la Messe et à l’Office entier. Dans un si grand détail, il n’est point fait mention de la Procession, qui ne s’établit en effet qu’au siècle suivant.

Il semblait que la cause fût enfin terminée. Mais les troubles qui agitaient alors l’Italie et l’Empire firent oublier la bulle d’Urbain IV, avant qu’elle eût pu recevoir son exécution. Quarante ans et plus s’écoulèrent avant qu’elle fût promulguée de nouveau et confirmée par Clément V, au concile de Vienne. Jean XXII lui donna force de loi définitive, en l’insérant au Corps du Droit dans les Clémentines, et il eut ainsi la gloire de mettre la dernière main, vers l’an 1318, à ce grand œuvre dont l’achèvement avait demandé plus d’un siècle.

La fête du Très Saint Sacrement, ou du Corps du Seigneur, marqua le point de départ d’une nouvelle phase dans le culte catholique envers la divine Eucharistie. Mais, pour le bien comprendre, il faut entrer plus avant dans la notion du culte eucharistique aux différentes époques de l’Église : étude importante pour l’intelligence de la grande fête à laquelle nous devons maintenant préparer nos âmes. Nous croyons donc choisir le meilleur mode de préparation que puisse offrir aux fidèles l’Année liturgique, en consacrant les deux jours qui nous restent à rechercher succinctement et brièvement les grandes lignes de l’histoire de la très sainte Eucharistie.

C’est à vous, Esprit-Saint, qu’il appartient de nous apprendre l’histoire d’un si auguste mystère. Votre règne est à peine commencé sur le monde, et, fidèle à cette mission divine qui a pour but la glorification de l’Emmanuel ravi à la terre [7], vous élevez tout d’abord nos regards et nos cœurs vers ce don suprême de son amour qui nous le garde caché sous les voiles eucharistiques. Durant les siècles de l’attente des nations, c’est vous qui déjà présentiez le Verbe au genre humain dans les Écritures, et l’annonciez par les Prophètes [8]. Don premier du Très-Haut [9], vous êtes, comme amour infini, la raison substantielle et souveraine des manifestations divines ; ainsi attirâtes-vous ce Verbe divin au sein de la Vierge immaculée, pour l’y revêtir de la chair virginale qui le fit notre frère et notre Sauveur. Et maintenant qu’il est remonté vers son Père et notre Père [10], dérobant à nos yeux cette nature humaine ornée par vous de tant de perfections et d’attraits vainqueurs, maintenant qu’il nous faut reprendre sans lui les pérégrinations de cette vallée des larmes, envoyé par lui [11], vous êtes venu, divin Esprit, comme le consolateur. Mais la consolation que vous nous apportez, ô Paraclet, c’est toujours son fidèle souvenir [12], c’est encore plus sa divine présence gardée par vous au Sacrement d’amour. Nous le savions d’avance : vous ne deviez pas agir ni parler de vous-même [13], ou pour vous-même ; vous veniez rendre témoignage à l’Emmanuel [14], maintenir son œuvre et reproduire en chacun de nous sa divine ressemblance.

Qu’il est admirable l’accomplissement de cette mission sublime, tout entière à la gloire de l’Emmanuel ! Esprit divin, gardien du Verbe dans l’Église, nous ne pouvons redire ici votre vigilance sur cette divine parole apportée par Jésus au monde, expression très fidèle de lui-même, et qui, sortie comme lui de la bouche du Père, nourrit aussi l’Épouse ici-bas [15]. Mais de quel respect infini, de quelle sollicitude n’entourez-vous pas le Sacrement auguste où réside tout entier, dans la réalité de sa chair adorable, ce même Verbe incarné qui fut dès l’origine du monde le centre et le but de vos divines opérations ! Par votre toute-puissance produisant le mystère, l’Épouse exilée se retrouve en possession de l’Époux ; par vous elle traverse les siècles, gardant chèrement son trésor ; par vous elle le fait valoir avec une délicatesse infinie, ordonnant, modifiant sa discipline et sa vie même, pour assurer dans tous les âges au divin Sacrement la plus grande somme possible de foi, de respect et d’amour. Qu’elle le dérobe anxieuse à la connaissance des profanes, qu’elle accumule autour de lui dans la Liturgie ses pompes et ses magnificences, ou que, sortant avec lui des temples, elle le promène triomphalement dans les rues des cités populeuses ou les sentiers fleuris des campagnes, c’est vous, divin Esprit, qui l’inspirez ; c’est votre divine prévoyance qui lui suggère, selon les temps, la plus sûre manière de conquérir à l’Emmanuel, toujours présent dans l’Hostie, les hommages et les cœurs de ces enfants des hommes, au milieu desquels il daigne trouver ainsi jusqu’à la fin les délices de son amour [16].

Daignez nous assister dans la contemplation de l’auguste mystère. Éclairez les intelligences, échauffez les cœurs en ces jours de préparation ; révélez à nos âmes Celui qui vient à nous sous les voiles du Sacrement.

Dans la dernière partie de cette Année liturgique, qu’il soit pour nous le pain du voyageur. Une longue route nous reste encore à parcourir, bien différente de celle que nous avons suivie jusqu’ici en compagnie du Seigneur et de ses mystères, route laborieuse à travers le désert qui nous sépare de la montagne de Dieu [17]. Esprit-Saint, vous serez notre guide dans ces sentiers où l’Église, conduite par vous, marche avec courage, se rapprochant chaque jour du terme de son pèlerinage ici-bas. Mais vous-même nous amenez dès le début à ce banquet de la divine Sagesse [18] où le pèlerin trouve sa vigueur. Nous marcherons dans la force du mets céleste [19] ; c’est par lui encore que, la course achevée, de concert avec l’Esprit et l’Épouse, nous ferons retentir l’invincible appel de l’heure suprême qui nous rendra le Seigneur Jésus [20].

A la gloire de l’auguste Sacrement, et pour honorer la Bienheureuse Julienne, à qui l’Église est si redevable en ces jours, nous donnerons comme pièces liturgiques, aujourd’hui et dans l’Octave, les principaux fragments parvenus jusqu’à nous de l’Office qui porte son nom. Mais on nous saura gré de citer ici préalablement quelques traits de l’historien de la Bienheureuse sur la manière dont cet Office fut composé :

« Julienne donc se prit à penser qui elle inviterait à la composition de l’Office d’une si grande solennité. Or, faisant réflexion qu’elle n’avait sous la main ni hommes lettrés, ni clercs excellents qui fussent propres à cela par eux-mêmes, confiante en la divine Sagesse, elle choisit en son cœur un tout jeune frère de sa maison, nommé Jean [21], que Dieu lui avait attaché d’une façon mystérieuse. Mais lui, sachant bien qu’une telle œuvre excédait la mesure de son génie et de sa science, étant de peu de littérature, commença par hésiter et s’excuser sur son ignorance. Julienne, qui, sachant tout cela, savait aussi que la divine Sagesse, dont c’était l’œuvre, peut dire par un ignorant de belles choses, fit tant que, vaincu par les prières et l’autorité de la vierge, il commença de travailler. Et ainsi advint-il que ce jeune frère et la vierge du Christ unissant leurs efforts, elle priant, lui écrivant, l’œuvre se poursuivit plus facilement qu’il n’eût pu s’y attendre. Aussi attribuait-il aux prières de la vierge, plus qu’à son travail, ce qu’il pouvait faire, et lorsqu’il avait achevé quelque chose du susdit Office, il le lui apportait, disant : « Voici, Madame, qui vous est envoyé d’en haut ; examinez, et voyez s’il n’y a rien à changer dans le chant ou la lettre. » Elle, par son admirable science infuse, quand il en était besoin, le faisait avec si grande prudence et habileté, qu’après son examen et correction, il ne fut jamais nécessaire de requérir même le poli des maîtres de la science. Ainsi fut consommé, par un merveilleux secours de Dieu, l’Office entier delà nouvelle fête » [22].

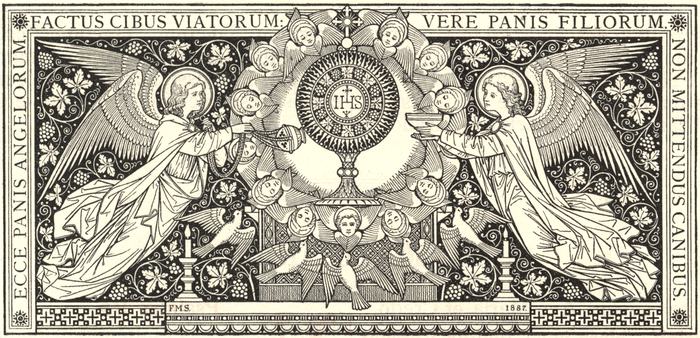

Les Antiennes que nous donnons ici sont tirées par les Bollandistes [23] d’un très ancien Directorium de l’Église Saint-Martin-au-Mont. Elles s’y trouvent assignées aux Benedictus et Magnificat de chacun des jours dans l’Octave.

| ANTIENNES. | |

| Animarum cibus Dei Sapientia nobis carnem assumptam proposuit in edulium, ut per cibum hujus pietatis invitaret ad gustum divinitatis. | Mets des âmes, la divine Sagesse, revêtant chair, nous la propose en aliment, afin que par cette nourriture d’amour elle nous amène à goûter Dieu. |

| Discipulis competentem conscribens hereditatem, sui memoriam commendavit inquiens : Hoc facite in mei commemorationem. | Dressant pour ses disciples un testament auguste, elle leur recommande son souvenir, disant : Faites ceci en mémoire de moi. |

| Totum Christus se nobis exhibet in cibum, ut sicut divinitus nos reficit quem corde gustamus, ita nos humanitus reficiat quem ore manducamus ; | Le Christ tout entier se donne à nous en nourriture : ainsi que nous répare dans sa divinité Celui que goûte notre cœur, ainsi nous rétablit par son humanité Celui que mange notre bouche ; |

| Et sic de visibilibus ad invisibilia, de temporalibus ad æterna, de terrenis ad cœlestia, de humanis ad divina nos transferat. | Ainsi nous fait-il passer du visible à l’invisible, du temps à l’éternité, de la terre au ciel, de l’homme à Dieu. |

| Panem angelorum manducavit homo, ut qui secundum animum cibum divinitatis accipimus, secundum carnem cibum humanitatis sumamus : quia sicut anima rationalis et caro unus est homo, ita Deus et homo unus est Christus. | L’homme a mangé le nain des anges ; comme la divinité nourrit l’esprit, ainsi l’humanité nourrit la chair : l’âme raisonnable et la chair est un seul homme. Dieu et l’homme un seul Christ. |

| Panis vitæ, panis angelorum, Jesu Christe vera mundi vita, qui semper nos reficis, in te nunquam deficis, nos ab omni sana languore ut te nostro viatico in terra recreati, te ore plenissimo manducemus in æternum. | Pain de vie, pain des anges, Jésus, vraie vie du monde, qui toujours nous ranimez sans jamais défaillir, guérissez-nous de toute langueur, afin que, raffermis par vous notre viatique en terre, nous vous goûtions pleinement au festin éternel. |

| Suo Christus sanguine nos lavat quotidie, cum ejus beatæ passionis quotidie memoria renovatur. | Le Christ nous lave dans son sang tous les jours, étant renouvelée tous les jours la mémoire de sa bienheureuse passion. |

| Sanguis ejus non infidelium manibus ad ipsorum perniciem funditur ; sed quotidie fidelium suavi ore sumitur ad salutem. | Son sang n’est point répandu par des mains infidèles pour leur malheur ; mais tous les jours il est aspiré doucement pour leur salut par des bouches fidèles. |

| Verus Deus, verus homo semel in cruce pependit, se Patri redemptionis hostiam efficacem offerens : semper tamen invisibiliter est in mysterio, non passus sed quasi pati repræsentatus. | Une seule fois suspendu à la croix, vrai Dieu, vrai homme, il s’est offert au Père hostie efficace de rédemption ; toujours cependant il est dans l’impénétrable mystère, non souffrant, mais rendu présent comme dans la souffrance. |

| Dominus Jesus Christus sine vulnere quotidie sacrificatus, mortalibus in terra præstitit cœlesti fungi ministerio. | Chaque jour sacrifié sans blessure, le Seigneur Jésus-Christ donne à des mortels d’accomplir sur terre un ministère céleste. |

| Hæc igitur singularis victima Christi mortis est recordatio, scelerum nostrorum expurgatio, cunctorum fidelium devotio, et æternæ vitæ adeptio. | Sacrifice vraiment unique, c’est le souvenir de la mort du Christ, le pardon de nos crimes, l’amour des fidèles, et le gage de l’éternelle vie. |

| AD ORATIONEM DOMINICAM. | |

| (Dominica ante jejunium Calend. Novembr.) | |

| Accepturi, fratres carrissimi, intra mortalia viscera cœleste sacrificium,et intra cubiculum humani pectoris hospitem Deum : mundemus conscientias nostras ab omni labe vitiorum : ut nihil sit in nobis subdolum vel superbum ; sed in humilitatis studium et charitatis assensum per escam et sanguinem Domini corporis fraternitas cuncta copuletur, ut cum fiducia dicere mereamur e terris : Pater noster qui es in cœlis. | Appelés, frères très chers, à recevoir dans des entrailles mortelles le Sacrifice des cieux, à loger Dieu comme hôte dans l’habitation d’une poitrine humaine, purifions nos consciences de toute souillure des vices ; que ne soient en nous ni fausseté, ni superbe ; mais soyons humbles, d’accord dans la charité, pour que la chair et le sang du Seigneur unissent tous les frères en son corps, et que, de cette terre, nous puissions dire avec confiance : Notre Père qui êtes aux cieux. |

II. L’Eucharistie dans l’antiquité.

LE MARDI APRÈS LA TRINITE.

L’histoire de la très sainte Eucharistie se confond avec celle de l’Église ; les formes liturgiques qui accompagnent le plus auguste des Sacrements ont suivi, dans leur marche rituelle, les grandes phases sociales de la chrétienté. Il en devait être ainsi, l’Eucharistie étant ici-bas le centre vital où tout converge dans l’Église, le lien puissant de cette société dont le Christ est le chef, et par laquelle il doit régner sur les nations appelées à former son héritage [24]. L’union à Pierre vicaire de l’Homme-Dieu sera toujours la condition nécessaire, le signe extérieur de l’union des membres au Chef invisible ; mais, appuyé ineffablement sur le roc qui porte l’Église, l’auguste mystère où le Christ se donne lui-même à chacun des siens n’en demeure pas moins le mystère de l’union par essence, et comme tel, le centre et le lien de la grande communion catholique. Prenons aujourd’hui possession de cette vérité fondamentale qui présida dans l’origine à la formation même de l’Église, et considérons l’influence qu’elle eut sur les formes du culte eucharistique aux douze premiers siècles. Demain, nous verrons comment le relâchement, l’hérésie et la défection sociale amenèrent l’Église à modifier insensiblement des formes accidentelles du reste, et qui convenaient mieux à des temps meilleurs, pour diriger dans le sens de besoins nouveaux la religion de ses enfants restés fidèles.

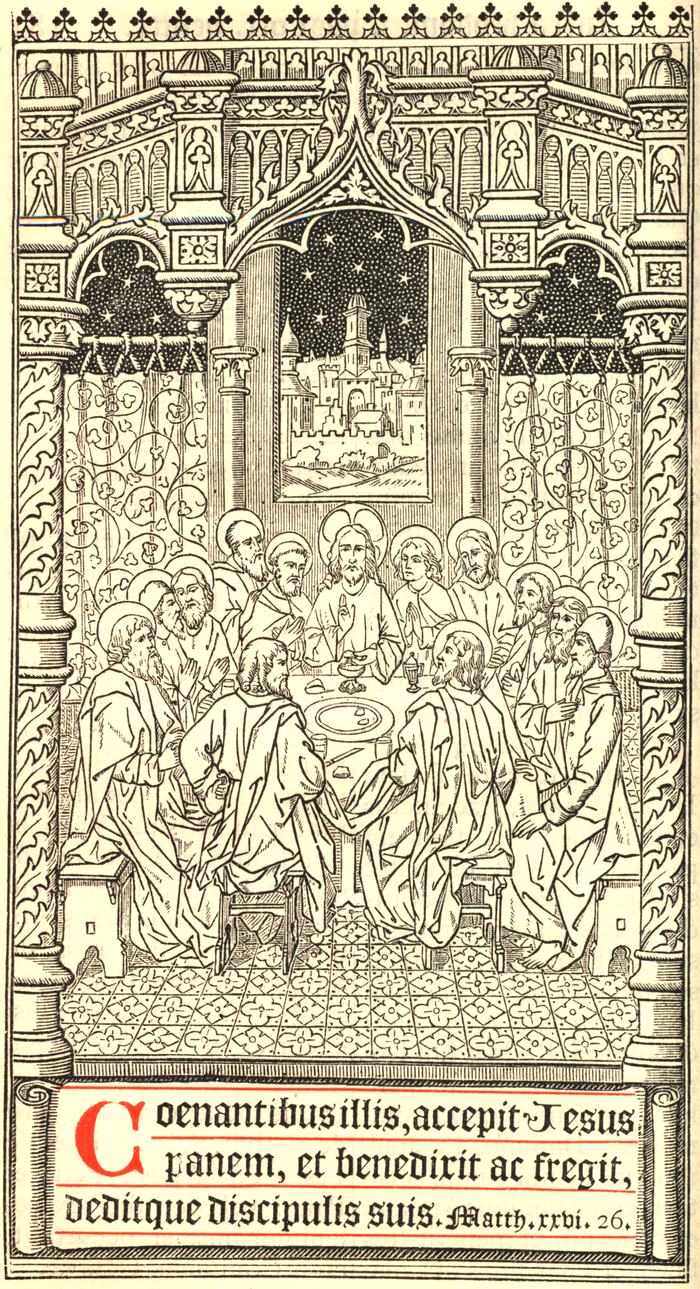

Ce fut la veille de sa Passion que le Seigneur institua le mémorial destiné à perpétuer en tous lieux l’unique Sacrifice qui devait consommer la sanctification des élus [25]. Sur la croix devenue, comme l’appelle saint Léon, « l’autel du monde » [26], avait lieu quelques heures plus tard, d’après le même saint docteur, l’oblation de la nature humaine tout entière, inséparable de son Chef dans cet acte suprême d’adoration et de réparation [27]. Mais, sortie avec le sang et l’eau du côté du Sauveur, l’Église n’était qu’à sa naissance ; le mystère de cette union divine que l’Homme-Dieu était venu réaliser sur la terre, en rattachant par lui au Père dans l’Esprit-Saint les membres de son corps mystique, ne devait avoir que successivement pour chacun d’eux son accomplissement immédiat. De la l’invention sublime de la dernière Cène : Testament nouveau, qui constituait l’Épouse à naître en la possession du mystère où chaque génération se rattacherait aux précédentes dans l’unité du Sacrifice, et trouverait dans cette même unité le lien mutuel de ses membres.

« Je vous donne un commandement nouveau », avait dit le Sauveur instituant la nouvelle Pâque : « aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ; à cela tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples » [28]. Tel fut le premier précepte, tel devait être le signe de l’alliance que le Seigneur contractait alors par ses Apôtres avec tous ceux qui devaient croire en lui car leur parole [29]. Et sa première prière, après cette première distribution de son corps et de son sang sous les espèces eucharistiques, est encore pour l’union de ses fidèles entre eux, union ineffable et toute singulière comme l’ineffable mystère qui doit en faire le nœud et l’aliment, union si intime que son union même avec le Père en peut seule fournir le type au Sauveur : « Père saint, que tous ils soient un en nous, qu’ils soient un comme nous-mêmes ; que, moi en eux et toi en moi, ils soient consommés dans l’unité » [30].

Formée par l’Esprit-Saint, l’Église, dès ses débuts, comprit les intentions du Sauveur. Les trois mille élus du jour de la Pentecôte sont représentés, au livre des Actes, « persévérant dans la doctrine des Apôtres, la communion de la fraction du pain et la prière » [31]. Or, telle est la force intime de cohésion puisée dans la participation au pain mystérieux, qu’en face de la synagogue ils apparaissent dès lors comme une société distincte, inspirant à tout le peuple une crainte respectueuse et attirant chaque jour de nouveaux membres [32].

Quelques années plus tard, franchissant sous le souffle de l’Esprit les bornes d’Israël, l’Église porte à la gentilité ses trésors. Aux regards stupéfaits d’un monde dont tous les liens brisés n’opposent plus que la tyrannie de César aux égoïsmes individuels, elle offre bientôt, de l’Orient au Couchant, le spectacle de cette société nouvelle qui, recrutant ses membres à tous les degrés sociaux, sous toutes les latitudes, et par la seule persuasion de la vertu, demeure plus forte et plus unie qu’aucune nation dans l’histoire. L’étranger admire ce phénomène qu’il ne comprend pas ; sans le savoir, sans entrer plus avant, il rend témoignage au fidèle accomplissement des intentions dernières du fondateur de l’Église, par ces mots qui tombent de ses lèvres : « Voyez comme ils s’aiment [33] ! »

Aux fidèles seuls, aux initiés, l’Apôtre explique le mystère : Nous sommes tous un même pain, nous sommes un seul corps, nous tous qui participons à l’unique pain [34].

Saint Augustin, parlant aux néophytes à peine sortis de la fontaine sacrée, commente admirablement ce passage : « J’ai promis aux nouveaux baptisés de leur exposer le mystère de la table du Seigneur. Ce pain que vous voyez sur l’autel, sanctifié par la parole divine, c’est le corps du Christ ; ce calice, ce qu’il contient, c’est son sang versé pour nos péchés. Si vous le recevez comme il faut, c’est vous tous, vous-mêmes que vous recevez. Car l’Apôtre dit : Nous sommes tous un seul pain, un seul corps, montrant ainsi quel amour il faut avoir de l’unité. Ce pain n’a pas été fait d’un seul grain, mais d’un grand nombre. Avant leur transformation, ils étaient séparés ; l’eau les a réunis, après le broiement qu’ils ont dû subir. Vous aussi naguère vous étiez comme moulus par le jeûne et les exorcismes ; l’eau du baptême est arrivée qui vous a pétris en la forme du pain. Mais au pain le feu encore est nécessaire. Qu’est-ce que le feu ? c’est le chrême : l’huile est le symbole a de notre feu, de l’Esprit-Saint. Vient donc le Saint-Esprit, après l’eau le feu, et vous devenez ainsi ce pain qui est le corps du Christ. Il a voulu que nous fussions nous-mêmes son Sacrifice ; nous sommes, nous aussi, le Sacrifice de Dieu. Grands et ineffables Mystères ! Recevez-les avec tremblement, gardant l’unité dans vos cœurs [35]. Soyez un dans votre amour, d’une seule foi, d’une seule espérance, d’une indivisible charité. Quand les hérétiques approchent de ce pain, c’est leur condamnation qu’ils reçoivent ; car ils cherchent la division, et ce pain marque l’unité [36]. L’Écriture dit des fidèles : « Ils n’avaient qu’un cœur et qu’une âme » [37] ; et c’est ce qui est encore marqué par le vin des Mystères sacrés. Nombre de grains pendent de la grappe ; mais la liqueur des grains se confond dans l’unité du calice. Ainsi de nouveau le Seigneur Christ a-t-il voulu signifier notre a union avec lui, ainsi a-t-il consacré par sa table sainte le mystère de la paix et de notre unité » [38].

Ces admirables développements du grand évoque d’Hippone ne sont que l’exposé substantiel de la doctrine eucharistique dans l’Église au IVe siècle. C’est la notion élémentaire, dans sa plénitude et sa clarté sans figures ; car on ne pouvait en offrir d’autre à des néophytes retenus jusque-là par la loi du secret, dont nous parlerons bientôt, dans l’ignorance absolue des Mystères augustes auxquels ils devaient participer désormais. La doctrine exposée par saint Augustin dans sa chaire d’Hippone se retrouve la même en tous lieux dans la bouche des docteurs. Dans les Gaules saint Hilaire de Poitiers [39], saint Césaire d’Arles [40], en Italie saint Gaudentius de Brescia [41], saint Jean Chrysostome à Antioche et à Constantinople [42] saint Cyrille sur le siège patriarcal d’Alexandrie [43], ne présentent pas autrement le dogme à leurs peuples : on ne divise pas le Christ ; le chef et les membres, le Verbe et son Église, demeurent inséparables dans l’unité du mystère institué pour cette union même. Et cet enseignement unanime des Pères aux siècles d’or de l’éloquence chrétienne, Paschase Radbert le reproduit dans sa plénitude au IXe siècle [44], Rupert le redit aux échos du XIIe [45], Guillaume d’Auvergne s’en inspire encore au commencement du XIIIe [46].

Nous ne pourrions nommer, encore moins citer ici tous les témoins de l’accord des Églises sur cette notion du dogme eucharistique aux douze premiers siècles. Remontant le fleuve de la tradition vers la source apostolique où il prend naissance, nous rencontrons, à l’âge des persécutions, l’illustre évêque martyr, saint Cyprien, démontrant, lui aussi, la nécessaire union du chef et des membres au divin Sacrement, non seulement par la nature du pain et du vin, éléments essentiels de la consécration des Mystères, mais encore par le mélange de l’eau avec le vin dans le calice eucharistique : l’eau signifie le peuple fidèle, le vin marque le sang du Christ ; leur union dans le calice, union nécessaire à l’intégrité du Sacrifice, union complète et sans retour possible, exprime l’indissoluble alliance du Christ et de l’Église qui parfait le Sacrement [47]. L’unité de l’Église par la chaire de Pierre, objet d’un de ses plus beaux ouvrages, l’évoque de Carthage la montre ailleurs établie divinement sur les Mystères sacrés ; il décrit avec complaisance, dans une de ses lettres [48], la multitude des croyants, l’unanimité chrétienne, maintenue dans les liens d’une ferme et indivisible charité par le Sacrifice du Seigneur. Le Christ au Sacrement, le Christ en son Vicaire, n’est en effet qu’une même pierre portant l’édifice, un seul chef, ici visible dans son représentant, là invisible en sa propre substance.

C’était bien la pensée de cette Église du premier âge qui, chargée de réunir en un même centre les enfants de Dieu dispersés par le monde [49], leur donnait pour signe de reconnaissance au milieu des ennemis l’ICHTHUS mystérieux, le poisson sacré, symbole des Mystères. On sait que les lettres dont se compose le mot ichthus, nom grec du poisson, donnent en cette langue les initiales de la formule : Jésus-Christ Fils de Dieu, Sauveur ; et le poisson lui-même nous apparaît, dans l’histoire de Tobie [50], comme la figure du Christ en personne, nourrissant le voyageur de sa substance, chassant les démons ennemis par sa vertu salutaire, et rendant la lumière au monde envieilli. Aussi n’est-ce point sans une raison prophétique et mystérieuse qu’il nous est montré, dans la Genèse, béni par Dieu comme l’homme même aux premiers jours du monde [51]. Il accompagne le pain dans ces multiplications miraculeuses de l’Évangile, où s’annoncent et se dessinent par avance les merveilles eucharistiques. Rôti sur les charbons, il reparaît encore, après la résurrection du Seigneur, uni au pain dans le repas offert par le Christ aux sept disciples sur les bords du lac de Tibériade [52]. Or, nous disent les Pères, le Christ est le pain de ce festin mystérieux ; il est le poisson d’eau vive qui, rôti sur l’autel de la croix par le feu de l’amour, rassasie de lui-même ses disciples, et s’offre au monde entier vraiment ICHTHUS [53]. Aussi n’est-il pas de symbole plus fréquemment exprimé dans les monuments chrétiens de tout genre aux trois premiers siècles : pierres gravées, anneaux, lampes, inscriptions, peintures, reproduisent le Poisson sous toutes les formes. Il est bien le signe de ralliement, la tessère des chrétiens en ces siècles du martyre. « Race divine de l’ICHTHUS céleste, au cœur magnanime, ils reçoivent du Sauveur des Saints l’aliment doux comme le miel, et s’abreuvent à longs traits aux sources divines de l’éternelle Sagesse, tenant ICHTHUS en leurs mains » [54]. Ainsi nous les montre, au second siècle, un monument célèbre de notre terre des Gaules. Et dans le même temps, un saint évêque d’Asie-Mineure, Abercius d’Hiéropolis, conduit par Dieu sur plus d’un rivage, reconnaît partout les disciples du Christ au Poisson sacré qui les fait un malgré les distances. « Disciple du Pasteur immaculé qui paît ses troupeaux parles plaines et les monts, j’ai vu Rome », dit-il au dernier terme de sa vie voyageuse ; « j’ai contemplé la reine à la robe d’or, aux chaussures d’or ; j’ai connu le peuple au front marque d’un sceau splendide [55]. J’ai visité les campagnes de la Syrie et toutes ses villes. Passant l’Euphrate, j’ai vu Nisibe, et partout j’ai trouvé des frères : la foi qui partout fut mon guide m’offrait pour aliment, servait partout aux bien-aimés, dans les délices du pain et du vin mélangé, l’ICHTUS auguste, saisi par une Vierge très pure à la source sacrée » [56].

Tel était donc le lien de cette unité puissante du christianisme, objet de stupeur pour le monde païen qui se ruait contre elle avec d’autant plus de furie, que la vraie cause en demeurait plus soigneusement cachée à ses yeux. « Ne livrez pas les choses saintes aux chiens, n’exposez pas vos perles aux pourceaux » [57], avait dit le Seigneur, posant ainsi les bases de celte discipline du secret qui fut en vigueur dans l’Église jusqu’à la complète conversion du monde occidental. La sainteté mystérieuse des Sacrements, la sublimité des dogmes chrétiens, imposaient la plus extrême réserve aux fidèles, en face d’une société dont la dégradation morale et la brutale corruption ne justifiaient que trop les expressions du Sauveur. Mais c’était surtout la très sainte Eucharistie, « cette perle sans prix du corps de l’Agneau » [58], qu’il convenait de dérober aux regards indignes et aux profanations sacrilèges. Aussi voyons-nous les assemblées chrétiennes régies en ces temps par la distinction fondamentale des initiés et de ceux qui ne le sont pas, des fidèles, et des catéchumènes : distinction scrupuleusement observée dès l’âge apostolique, et qui persévéra jusqu’au VIIIe siècle. Quelques semaines avant l’administration solennelle du baptême, avait lieu, comme nous l’avons vu ailleurs [59], la tradition du Symbole aux futurs membres de l’Église ; toutefois le mystère eucharistique, l’arcane par excellence, restait caché même alors aux élus inscrits déjà pour le saint baptême. De là les précautions multipliées de langage, les réticences, les obscurités calculées des Pères dans leurs discours, longtemps encore après Constantin et Théodose. On admettait les catéchumènes à la lecture des Écritures et au chant des psaumes, qui formaient comme l’introduction au divin Sacrifice ; mais, après le discours de l’évoque sur l’Évangile ou les autres parties de l’Écriture qu’on venait d’entendre, ils étaient congédiés parle diacre, et ce renvoi ou missa, de missio, donnait son nom à cette première partie de la Liturgie, dite Messe des catéchumènes, comme la seconde, qui s’étendait de l’oblation au renvoi final, s’appelait Messe des fidèles pour une raison semblable.

Mais si l’Église veillait jalousement sur son trésor, au point de n’en livrer la connaissance qu’à ses seuls vrais enfants devenus tels par le baptême, avec quel amour, aux fêtes de Pâques et de la Pentecôte, elle révélait à ses nouveau-nés sortant des eaux l’ineffable secret de son cœur d’Épouse, le mystère complet de l’ICHTUS ! Incorporés au Christ sous les flots, enrôlés dans l’armée sainte et marqués du signe de ses soldats par l’onction du pontife, avec quelle tendresse maternelle elle les conduisait, du baptistère et du chrismarium, au lieu sacré des Mystères institués par l’Époux ! C’était là, en effet, qu’en personne le Christ chef attendait ses nouveaux membres ; là qu’il devait resserrer en eux ineffablement les liens de son corps mystique, associant avec lui tous les baptisés dans l’hommage infini du Sacrifice unique offert au Père !

Cette admirable unité du Sacrifice eucharistique, embrassant dans son oblation toujours la même le Chef et les membres, maintenant et fortifiant l’union de chaque communauté chrétienne et de l’Église entière, était merveilleusement exprimée par les formes grandioses de la Liturgie primitive. Après le renvoi des catéchumènes et l’expulsion des indignes, tous les fidèles sans distinction, depuis l’empereur et sa cour, jusqu’au dernier des citoyens et aux plus humbles femmes, se présentaient offrant leur part du pain et du vin destinés aux Mystères. Eux-mêmes, sacerdoce royal [60], hostie vivante figurée par ces dons, ils assistaient debout à l’immolation de la grande Victime dont ils étaient les vrais membres ; et s’unissant tous dans le saint baiser en signe d’union des cœurs, debout encore, ils recevaient dans leurs mains le Corps sacré pour s’en nourrir, et s’abreuvaient du Sang divin au calice présenté par les diacres. Portés sur les bras de leurs mères, les plus jeunes enfants aspiraient quelques gouttes du Sang précieux dans leur bouche innocente. Les malades retenus par la souffrance, les prisonniers du fond de leurs cachots, s’unissaient à leurs frères au divin banquet, recevant les dons sacrés de la main des ministres envoyés vers eux par le pontife. Les anachorètes du désert, les chrétiens des campagnes et tous ceux qui ne pouvaient se retrouver à la prochaine assemblée, emportaient avec eux le Corps du Seigneur, pour ne pas être frustrés par leur éloignement de la communion aux Mystères du salut. En ces siècles où l’Église voyait le plus souvent son unité attaquée à la fois par la persécution, le schisme et l’hérésie, elle ne croyait pouvoir excéder, en multipliant sous toutes les formes l’usage et les applications du Sacrement auguste, signe de L’unité, centre intime et lien puissant de la famille chrétienne.

C’est dans cette même pensée d’unité que, bien qu’il y eût d’ordinaire en chaque ville plusieurs églises ou centres de réunion pour les fidèles, et un clergé plus ou moins nombreux, tous cependant, fidèles et clercs, se réunissaient pour la collecte ou synaxis, en un seul lieu désigné par l’évêque. « Où est l’évêque, là soit le peuple », dit saint Ignace d’Antioche en ses Épîtres, « de même qu’où se a trouve le Christ Jésus, là est l’Église catholique. Ne tenez pour légitime Eucharistie que celle qui est célébrée sous la présidence de l’évêque ou de celui qu’il désigne [61]. Assemblez-vous tous dans l’unité : unité de prières, unité de désirs, unité de pensées, unité d’espérance, en dilection mutuelle et sainte allégresse. N’espérez pas faire en votre particulier rien qui vaille. Jésus-Christ est un [62]. Qu’une soit donc votre Eucharistie, comme une est la chair du Seigneur, un le calice qui nous unit dans son sang, un l’autel, un l’évêque entouré du presbyterium et des diacres » [63].

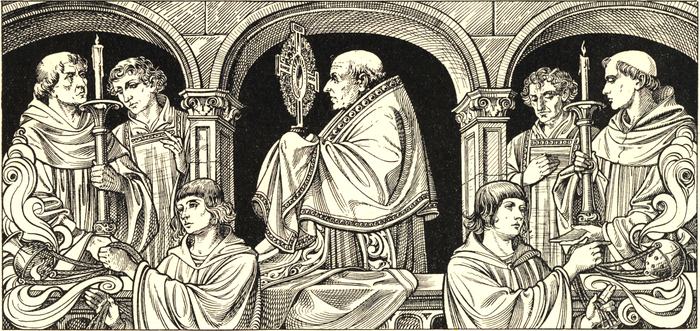

Le presbyterium était le collège des prêtres de chaque cité ; ils entouraient l’évêque, formaient son conseil, et célébraient avec lui les fonctions sacrées. Au nombre de douze, ainsi qu’il semble, à l’origine, pour représenter le sénat apostolique, ce chiffre fut promptement doublé dans les grandes villes. Dès la fin du premier siècle, il y avait à Rome vingt-cinq prêtres, préposés aux vingt-cinq Titres ou églises de la ville reine. Le pontife se transportait d’un Titre à l’autre pour la célébration des Mystères ; siégeant autour de lui, les vingt-quatre prêtres des autres Titres s’unissaient au pontife dans la solennité d’un même Sacrifice et concélébraient au même autel. A leurs places respectives, les sept diacres et tous les clercs inférieurs coopéraient, selon leur Ordre, aux Mystères trois fois saints. Nous avons vu la part active qu’y prenait le peuple fidèle.

C’était le temps où, de son regard inspiré, l’Aigle de Pathmos contemplait au ciel l’Agneau immolé, debout au milieu des vingt-quatre vieillards entourant sur leurs trônes le trône même de Dieu, qui est aussi celui du Pontife éternel. Vêtus de robes blanches, le front ceint du diadème, ils tenaient en leurs mains des cithares et des coupes d’or pleines de parfums qui sont les prières des saints. A leur suite et avec eux, les sept esprits qui se tiennent devant le trône de Dieu comme sept lampes ardentes, et les milliers d’anges qui l’entourent, chantaient le Sacrifice de l’Agneau et son triomphe. Et toute créature, dans le ciel, sur la terre, sous la terre, dans la mer, rendait bénédiction, hommage, gloire, puissance, à Celui qui vit dans les siècles [64]. Vision merveilleuse, exprimant la plénitude et l’unité du Sacrifice offert une fois, pour durer toujours, par l’auguste chef de la création ! Scène sublime de la patrie, que l’Épouse exilée s’efforçait de reproduire en cette vallée des larmes ! Comme au ciel l’Agneau divin, Pontife éternel, entraîne à sa suite les bienheureuses hiérarchies dans sa marche triomphante, ainsi chacune des Églises de la terre, image de la céleste Jérusalem, accompagnait-elle l’évêque, se groupant autour de lui dans l’harmonie parfaite de ses différents Ordres.

Soumise encore aux conditions terrestres, entravée dans les liens de l’espace et du temps, l’Église militante ne pouvait, il est vrai, se réunir ici-bas tout entière au même autel ; mais l’unité du Sacrifice offert dans le monde entier était exprimée, comme l’unité de l’Église elle-même, par l’envoi mutuel que se faisaient les évêques catholiques des saintes espèces consacrées par eux, et le mélange qu’ils accomplissaient réciproquement de ces dons sacrés dans leur propre calice. Nous apprenons de saint Irénée [65] qu’au second siècle, le Pontife de Rome, l’hiérarque suprême, dirigeait au delà des limites de l’Occident, jusqu’en Asie, ces signes augustes de l’union avec l’Église mère et maîtresse. De même, lorsque la multitude toujours croissante des fidèles amena l’Église à permettre aux prêtres isolés la célébration des Mystères, les prêtres de la ville épiscopale ne procédaient point à cette oblation séparée, sans avoir reçu de l’évêque une part du pain consacré qu’ils mélangeaient à leur Sacrifice. C’était le fermentum, ou levain sacré de la Communion catholique.

Les considérations qui précèdent trouveront leur couronnement dans cette belle formule liturgique que nous empruntons aux Constitutions apostoliques [66], ouvrage dont la rédaction définitive reste fixée par la science au troisième siècle de l’Église.

ACTION DE GRÂCES SUR LES MYSTÈRES.

Nous vous rendons grâces, ô notre Père, pour la vie que vous nous avez révélée par Jésus votre Fils : par qui vous avez créé toutes choses, et exercez sur toutes votre providence ; que vous avez envoyé, se faisant homme pour notre salut ; dont vous avez permis les souffrances et la mort ; que vous avez voulu glorifier, en le ressuscitant et le faisant asseoir à votre droite ; par qui vous avez promis à nous aussi la résurrection des morts.

O vous, Seigneur tout-puissant, Dieu éternel : de même que ces éléments qui étaient dispersés d’abord, étant réunis, n’ont plus fait qu’un seul pain, ainsi rassemblez votre Église des extrémités de la terre en votre royaume.

Nous rendons grâces encore, ô notre Père, pour le sang précieux de Jésus-Christ répandu pour nous, et pour son précieux corps, dont nous célébrons en ce moment les Mystères, lui-même nous ayant ordonné d’annoncer ainsi sa mort : par lui à vous la gloire dans les des siècles. Amen.

Dans le même ordre de pensées, la Liturgie ambrosienne nous donne aujourd’hui encore la Préface qui suit, indiquée chez elle pour le Dimanche avant la Septuagésime.

| PRÉFACE. | |

| Dignum et justum est, æterne Deus : Et tibi sacrosanctam hanc Hostiam immolare : quæ salutifero et ineffabili divinæ gratiæ sacramento offertur a plurimis, et unum Christi corpus Sancti Spiritus infusione efficitur. Singuli accipiunt Christum Dominum, et in singulis portionibus est totus ; nec per singulos minuitur, sed integrum se præbet in singulis. Propterea ipsi qui sumimus communionem hujus sancti Panis et Calicis, unum corpus efficimur. Per ipsius itaque Majestatem te supplices exoramus : ut nos ab omnibus emundes contagiis vetustatis, et in novitate vitæ perseverare concedas. | C’est une chose digne et juste, Dieu éternel, de vous immoler cette sainte et sacrée Hostie. Ineffable mystère de la divine grâce opérant le salut ! L’offrande de plusieurs devient par l’intervention de l’Esprit-Saint l’unique corps du Christ. Chacun reçoit le Seigneur Jésus-Christ, et dans chaque part il est entier ; la distribution ne le diminue pas, mais il se donne à tous et chacun dans sa plénitude. C’est pourquoi nous-mêmes qui recevons la communion de ce Pain sacré et de ce Calice, nous devenons un seul corps. Par sa Majesté donc nous vous supplions humblement que votre grâce nous purifie de toute souillure de vétusté, et nous fasse persévérer dans cette vie nouvelle. |

III. Moyen Âge, hérésies, affirmation de la foi.

LE MERCREDI APRÈS LA TRINITÉ.

Le jour qui commence n’est point encore celui de la fête du divin Mémorial : c’est demain seulement qu’elle doit éclater dans sa splendeur. Mais dès ce soir, aux premières Vêpres, l’Église acclamera le Pontife éternel ; et si les papes n’ont point voulu faire précéder d’une Vigile proprement dite la solennité du Corps du Seigneur, des indulgences [67] sont cependant accordées, dans leurs bulles, au jeûne volontaire en ce jour qui la précède immédiatement. Reprenons maintenant nos considérations historiques sur l’auguste mystère.

Nous avons vu l’unité de l’Église se constituer autour de l’Eucharistie. Le Christ Jésus nous est apparu, au divin Sacrement, comme la pierre angulaire sur laquelle s’élève, dans l’agencement harmonieux de ses diverses parties, le temple saint formé de pierres vivantes à la gloire du Seigneur [68]. Pontife souverain établi pour les hommes, et l’un d’entre eux [69], il présente à Dieu l’hommage de ses frères, il offre au Père de tous le commun Sacrifice. Et si cet hommage du genre humain régénéré, si le Sacrifice, qui en est l’expression la plus haute, emprunte toute sa valeur à l’infinie dignité du Chef auguste donné à l’Église, il n’est complet cependant que par l’union des membres à leur Chef. La tête appelle le corps ; l’Église, nous dit l’Apôtre, est le complément du Christ et sa plénitude [70] ; elle parfait le Sacrifice, comme partie intégrante de la victime offerte sur l’autel. Ce qui est vrai de l’Église, l’est de chacun de nous qui sommes ses membres, si en effet nous sommes unis, dans l’Action du Sacrifice, de cette union intime qui fait des membres un même corps.

Telle est l’influence sociale de l’Eucharistie. Désagrégée par le péché, l’humanité retrouve dans le sang de l’Agneau son unité perdue. Ainsi Dieu rentre-t-il dans ses primitifs desseins sur le monde. L’homme était sorti du néant après toute créature, comme devant être l’organe de la louange universelle au nom de la création dont sa double nature offre le merveilleux résumé. L’homme relevé préside encore au concert des êtres : l’Eucharistie, l’Action de grâces, la louange par excellence, est le noble fruit de la race humaine. Chant sublime de la divine Sagesse au Roi des siècles, elle monte de cette terre, unissant l’ineffable harmonie du cantique éternel qui est le Verbe au sein du Père, et du cantique nouveau redit par le concert des mondes à la gloire de leur Auteur.

Les âges de foi avaient compris la merveilleuse grandeur du don fait par l’Homme-Dieu à son Église ; pénétrés de l’honneur qui en revient à notre terre, ils s’étaient crus dans l’obligation d’y répondre, au nom du monde entier, par la noblesse et la solennité des rites accompagnant la célébration du Mystère trois fois saint. La Liturgie était ce que l’indique son nom pour les chrétiens d’alors, la fonction publique, l’œuvre sociale entre toutes, appelant comme telle toutes les magnificences, et supposant la présence de la cité entière autour de l’autel. Sans doute, il serait facile de le prouver historiquement par les faits les mieux démontrés ; la croyance actuelle de l’Église catholique sur la légitimité des Messes privées fut celle de tous les siècles chrétiens dès l’origine. Pratiquement néanmoins et dans le cours ordinaire, la pompe des cérémonies, l’enthousiasme des chants, la splendeur des fonctions sacrées, semblèrent longtemps inséparables de l’oblation du Sacrifice.

Les solennités du culte divin dans nos cathédrales, aux plus beaux jours du Cycle, ne rappellent que de bien loin ces formes grandioses des antiques Liturgies dont nous retracions hier quelques traits incomplets. Si même l’Église, qui ne change pas dans ses aspirations, accuse hautement sa préférence pour les débris conservés des anciens jours, on ne peut nier toutefois qu’une impulsion très sentie n’incline aujourd’hui les peuples à délaisser toujours plus les pompes extérieures du Sacrifice, pour reporter sur un autre point les démonstrations de la piété chrétienne. Le culte de la divine présence eucharistique a pris des accroissements qui sont, en nos jours, la confusion de l’hérésie et la joie de tout catholique sincère ; mais il importe d’autant plus qu’un mouvement si profitable aux âmes, et si glorieux au divin Sacrement, ne soit pas retourné, par les ruses de l’ennemi, contre l’Eucharistie elle-même. Or, c’est ce qui arriverait aisément, si, par suite d’une dévotion mal pondérée, le Sacrifice, objet premier du dogme eucharistique, pouvait jamais déchoir en quelque manière dans la pensée intime ou la religion pratique des fidèles.

Un dogme ne saurait nuire à l’autre dans l’admirable enchaînement de la révélation chrétienne. Toute vérité nouvelle, ou présentée sous un nouveau jour, est un progrès dans l’Église et un gain pour ses enfants. Mais là seulement le progrès est réel dans l’application, où cette vérité mise en avant ne l’est pas de telle sorte qu’elle fasse rentrer dans l’ombre une vérité plus importante ; et jamais famille n’estimera comme un avantage le gain qui, pour se produire, entame le patrimoine des siècles. Principe évident par lui-même, et qu’il serait dangereux d’oublier dans l’étude comparative des différentes phases de l’histoire des sociétés humaines, et de l’Église en particulier. Si le divin Esprit, qui sans cesse la meut vers les hauteurs, pare sans repos l’Église pour les noces éternelles et illumine à chaque pas son front d’une lumière plus rayonnante, trop souvent aussi l’élément humain dont elle est pétrie dans ses membres fait sentir son poids à l’Épouse. Il arrive alors que, dans sa sollicitude maternelle pour des enfants maladifs qui n’ont plus la force de se soutenir dans les régions élevées et la forte atmosphère où vécurent leurs aînés, sans cesser de monter par ses aspirations et de grandir dans les cieux, elle décline des voies qu’elle aimait à suivre plus près de l’Époux sur les montagnes, aux beaux temps de son histoire ; elle descend vers ceux qu’elle veut sauver, s’amoindrit en apparence et se fait à leur taille. Ineffable condescendance, mais qui ne donne nullement aux fils de ces générations amoindries le droit de se préférer à leurs devanciers ! Le malade l’emporte-t-il donc sur l’homme en santé, par la raison que la nourriture indispensable au reste de vie qui végète en sa personne se présente à lui sous des formes nouvelles et mises à la portée de ses organes débilités ?

Pour avoir vu donner de nos jours, sous un mode plus nouveau, certain essor à la dévotion de quelques âmes envers l’hôte divin des tabernacles, une affirmation s’est produite, attestant que « jamais les siècles passés n’ont égalé le nôtre dans le culte du Très Saint Sacrement » ; et, sur ce témoignage d’un pieux enthousiasme, le dix-neuvième siècle, dont l’incessante fécondité se vante à juste titre d’avoir ouvert tant d’aspects nouveaux de toute sorte au champ de la piété, s’est laissé modestement nommer quelque part le « grand siècle de l’Eucharistie ». Plût au ciel que cette appellation fût justifiée ! Car il est très vrai « qu’un siècle grandit ou décroît en raison de son culte pour la divine Eucharistie » : c’est le témoignage de l’histoire. Mais il n’est pas moins assuré qu’en un pareil rapprochement des siècles au point de vue du Sacrement d’amour qui est l’incessante vie de l’Église, on devra regarder comme la grande époque celle où les intentions du Seigneur dans l’auguste Mystère se trouveront être plus parfaitement comprises et mieux remplies, non celle où la piété privée se donne plus largement carrière [71].

Or, sans nous attacher en ce moment au développement de considérations dogmatiques qui trouveront mieux leur place dans quelques jours, l’histoire est encore là pour attester que l’Église, interprète fidèle et sûre des pensées de l’Époux, a maintenu la discipline eucharistique des premiers âges, tant qu’ont duré dans leur éclat la ferveur et la foi des nations occidentales. Alors que, successivement victorieuse des persécutions païennes et du dogmatisme obstiné des Césars de Byzance, plus libre qu’elle ne le fut jamais et sûre d’être obéie, elle dirigeait le monde en souveraine, la noble dépositaire du Testament nouveau persévéra dans la voie qu’avaient suivie les Martyrs et justifiée les Pères dans leurs écrits : elle continua d’absorber dans le Sacrifice, dans les pieuses fatigues de la Messe solennelle et des Heures canoniales qui ne sont que le rayonnement naturel du Sacrifice, les forces vives des nouveaux enfants que lui donnait la conversion des Barbares.

Rien de plus catholique, rien de moins individuel et de moins privé, dans ces temps, que le culte eucharistique ainsi basé sur la notion sociale du Sacrifice. Cette notion restait présente à la pensée de ceux mêmes que la maladie ou des circonstances particulières contraignaient de communier séparément à la Victime universelle. Elle suffisait à diriger sûrement les cœurs et les adorations vers la colombe d’or ou la tour d’ivoire où se conservaient, dans l’ineffable intégrité du Sacrement, les restes précieux du Sacrifice.

La foi, une foi non moins vive et profonde que de nos jours à la présence réelle, animait la Liturgie entière, et soutenait tout ce vaste ensemble de rites et de cérémonies inexplicables en dehors du dogme catholique. Maintenu par tous au-dessus de la discussion, ce dogme si cher était à la fois la pierre fondamentale et la ferme charpente de l’édifice élevé par l’éternelle Sagesse au milieu des hommes. Il peut sembler qu’on s’en occupât alors moins spécialement que de nos jours ; mais ne serait-ce point que, d’ordinaire, le rocher portant l’édifice et la charpente la plus merveilleuse appellent moins de sollicitude en un palais non éprouvé encore par l’insouciance des habitants ou les assauts de l’ennemi ?

Si l’Église, quant à elle, ne saurait défaillir, c’est la loi de l’histoire que dans son sein même, et malgré la vitalité qu’elle donne aux nations, une société ne se maintient jamais longtemps aux sommets de perfection qu’elle peut atteindre. Les peuples sont comme les astres, dont l’apogée marque fatalement l’heure du déclin : ils paraissent ne s’élever, que pour bientôt décroître et végéter dans l’impuissance du vieillard épuisé par les ans. Ainsi en devait-il être de la chrétienté elle-même, cette grande confédération des peuples établie par l’Église dans la forte unité d’une charité non feinte et d’une foi sans mélange. C’est à l’heure même où l’immense impulsion des croisades, soulevant une seconde fois le monde à la voix de saint Bernard, semble marquer pour plusieurs le point culminant du règne du Christ et consacrer à jamais la puissance de l’Église, que reparaissent et s’accentuent les signes d’une décadence, suspendue jusque-là par l’héroïque génie de saint Grégoire VII, mais qui ne s’arrêtera plus désormais jusqu’à la grande défection du XVIe siècle et l’apostasie générale des sociétés modernes.

La grande moniale du moyen âge, Hildegarde, scrutait alors de son œil d’aigle les misères du présent et les profondeurs plus noires encore de l’avenir. De cette plume qui transmettait les oracles divins aux pontifes et aux rois, elle écrivait :

« L’an de l’Incarnation du Seigneur mil cent soixante-dix, éveillée de corps et d’âme, je vis une très belle image de femme, si parfaite dans la suavité de ses attraits et si pleine de délices, que l’esprit humain ne saurait comprendre sa beauté. Sa taille allait de la terre au ciel. Sa face rayonnait de lumière, et son œil pénétrait les cieux. Elle était vêtue d’une robe éclatante de soie blanche ; un manteau chargé des pierres les plus précieuses entourait son corps, et elle avait aux pieds des chaussures d’onyx. Mais le visage était couvert de poussière, la robe déchirée au côté droit ; le manteau et la chaussure avaient perdu l’éclat de leur ancienne beauté. Et elle criait d’une voix puissante et lamentable dans les hauteurs des cieux : Entends, ciel, que ma face est souillée ; terre, gémis de ce que ma robe est lacérée ; abîme, tremble à la vue de mes chaussures noircies. Les renards ont leurs tanières, et les oiseaux du ciel leurs nids [72] ; et je n’ai, moi, ni aide, ni consolateur, ni bâton pour m’appuyer et soutenir mes pas... Ils m’ont couverte d’opprobres et délaissée, ceux qui devaient me parer en toutes manières. Car c’est eux-mêmes qui maculent mon visage, en traînant le corps et le sang de mon Époux dans l’abominable impureté de leurs mœurs et la fange immonde de leurs fornications et de leurs adultères, achetant et vendant par une insatiable avarice les choses saintes, pour les souiller ainsi qu’un enfant jeté aux pourceaux dans leur fange. Les plaies toujours béantes du Christ mon Époux sont vilipendées sur les autels...

C’est pourquoi, ô prêtres, un temps viendra que les princes et les peuples se rueront contre vous ; ils dépouilleront ces prévaricateurs du sacerdoce, et ils diront : Chassons de l’Église ces adultères, ces ravisseurs, ces réservoirs du crime. Et en cela ils prétendront servir Dieu dont vous souillez l’Église. Oui, par la permission divine, contre vous dans leurs conseils frémiront des nations nombreuses, et les peuples ourdiront contre vous des complots, n’estimant pour rien votre sacerdoce et la consécration de vos mains. Aux complots de leurs peuples assisteront les rois, dévorant des yeux vos richesses. Et tous n’auront qu’un seul dessein : vous chasser de leurs terres, parce que l’iniquité de vos œuvres a chassé de vous l’innocent Agneau.

Et j’entendis une voix du ciel qui disait : Cette image est l’Église » [73].

Tableau inspiré, rendant en traits de feu, jusqu’en ses lointaines conséquences, la situation faite à l’Église au XIIe siècle ! Situation intimement liée, comme il convient, aux destinées du Mystère de l’autel. Les désordres du sanctuaire amenaient forcément le relâchement des peuples. On les vit se dégoûter du mets céleste présente par des mains trop souvent souillées ; les convives se tirent rares au banquet de la divine Sagesse, .et l’abandon devint si prononcé, qu’en 1215, un concile œcuménique, le IVe de Latran, porta la loi bien connue contraignant, sous les peines les plus sévères, tout fidèle de l’un ou l’autre sexe à communier au moins une fois dans l’année. Si grand était le mal, que les prescriptions des conciles et le génie d’Innocent III, le dernier des grands papes du moyen âge, n’eussent pu suffire à le conjurer, si Dieu n’avait donné saint Dominique et saint François à son Église : ils relevèrent l’honneur du sacerdoce, et ranimèrent pour un temps la piété des peuples. Mais les antiques formes liturgiques avaient sombré dans la crise.

L’oblation commune, qui supposait la communion de tous à l’auguste Victime, avait cédé la place aux fondations privées et aux honoraires ou stipendium dont l’usage ne fit que s’accroître à l’arrivée des Ordres mendiants. L’Église renonçait à l’espoir de ramener le peuple chrétien, comme corps social, aux formes anciennes ; elle toléra d’abord, et encouragea bientôt l’initiative individuelle qui s’assurait ainsi dans le Sacrifice une part déterminée, en subvenant aux besoins des sacrificateurs. Les Messes privées, à intentions spéciales, se multiplièrent donc pour satisfaire aux obligations contractées envers les particuliers. Mais par une suite nécessaire, le rite imposant de la concélébration, maintenu à Rome jusqu’au XIIIe siècle, finit par disparaître à peu près entièrement d’Occident. Le Sacrifice ne se présentait plus dès lors avec ces allures majestueuses qui lui assuraient, aux yeux des générations antérieures, une prépondérance incontestée dominant la religion entière et toute la vie chrétienne.

Bientôt, perdant de vue la connexion intime et la mutuelle dépendance du Sacrifice et du Sacrement dans le Mystère d’amour, on commença, dans certains lieux, à distribuer sans trop de scrupule la très sainte Eucharistie en dehors de la Messe, pour des raisons peu sérieuses. Et plus d’un docteur scolastique aidant au mouvement, à l’insu de la vraie science, par ses habitudes de définitions tranchantes et de division catégorique, la communion sembla devenir dans l’esprit de plusieurs comme une section à part de l’institution eucharistique. Prélude de ces communions isolées et furtives par système, dont quelques-uns font aujourd’hui l’idéal d’une spiritualité pieusement ennemie de la foule et du bruit des pompes extérieures !

La notion du Sacrifice, qui renferme le motif principal de la présence du Verbe incarné dans l’Eucharistie, ne frappait donc plus tout d’abord comme autrefois l’esprit des peuples. Il arriva que, par contre, l’idée de cette présence d’un Dieu sous les espèces eucharistiques s’empara des âmes d’une manière plus exclusive, d’autant plus vive et plus dominante. Ce fut alors que dans l’esprit d’une sainte frayeur, et sous l’impulsion d’un respect qui ne saurait être en effet trop profond, on acheva d’abandonner plusieurs anciens usages : établis à l’origine dans la pensée d’étendre ou de mieux exprimer l’application du Sacrifice, ils furent supprimés comme pouvant exposer involontairement les saintes espèces à quelque irrévérence. Ainsi tombèrent en désuétude l’usage du calice pour les simples fidèles et la communion des enfants en bas âge.

Une immense révolution rituelle s’était donc accomplie. L’Église, qui ne pouvait y voir, en plus d’un point, qu’un amoindrissement du passé, l’accepta cependant. Le temps était venu où les grandes formes sociales de la Liturgie, appelant pour base la puissante unité des nations chrétiennes, n’eussent plus été que des formes menteuses. La défiance des États contre l’Église, leur seul lien réciproque, s’accentuait tous les jours, n’attendant que l’occasion de se déclarer en hostilité ouverte. Les légistes étaient à l’œuvre, et bientôt les exploits de Pierre Flotte et de Guillaume de Nogaret allaient montrer au monde combien était actif le travail de dissolution remis à leurs soins.

Si le mal était grand dans la place, plus grands encore étaient les dangers que les assauts de l’hérésie faisaient courir du dehors au peuple fidèle. Mais c’est ici qu’apparaît la prudence divine qui conduit l’Église. Pour défendre la foi, qui est l’élément essentiel de son existence ici-bas, elle se fit un rempart des ruines mêmes accumulées par cette révolution liturgique qu’elle avait dû subir : sanctionnant de son autorité ce qui pouvait l’être, elle enraya le mouvement ; et, mettant à profit la préoccupation plus marquée que ce mouvement amenait dans les âmes au sujet de la divine présence eucharistique, elle fit entrer la Liturgie dans une voie nouvelle, où l’incessante affirmation du dogme allait remplacer les formes moins précises, quoique non moins complètes et beaucoup plus grandioses du premier âge. C’était répondre à l’hérésie d’une manière d’autant plus forte qu’elle serait plus directe. Nous avons vu comment, par suite de ses attaques encore détournées, s’imposait de plus en plus, au XIIIe siècle, la convenance souveraine d’une fête spéciale, consacrée à honorer comme tel le Mystère de la foi. Elle devint une nécessité à l’approche, prévue par Dieu seul encore, des audaces triomphantes de l’hérésie sacramentaire. Il fallait prévenir l’attaque, et faire en sorte par avance que ces assauts fussent en leur temps moins dangereux pour les chrétiens, et moins préjudiciables au Seigneur lui-même dans son Sacrement. Le moyen d’atteindre plus efficacement ce double but était le développement de la dévotion extérieure à la présence réelle : par là, l’Église se manifestait en possession du dogme, et le Sacrement d’amour trouverait compensation à l’abandon de plusieurs dans la ferveur renouvelée des âmes restées fidèles.

Établie dans le monde entier par l’autorité des Pontifes romains, la fête du Très Saint Sacrement ou du Corps du Seigneur fut donc, en elle-même et dans ses développements, ainsi que nous le disions avant-hier, le point de départ d’une nouvelle phase pour le culte catholique envers la divine Eucharistie. A sa suite, Processions, Saluts, Quarante-Heures, Expositions, Adorations, sont venus protester toujours plus de la foi de l’Église en la présence réelle, réchauffer dans les peuples une piété détaillante, et rendre au Dieu résidant pour nous sous les espèces sacramentelles les hommages qu’il est en droit d’y attendre.

Église, ils ne sont plus ces temps où vous retraciez ici-bas l’image de la céleste Jérusalem, alors que, dans toute la liberté des inspirations de votre cœur d’Épouse, nos pères vous contemplaient ordonnant le Sacrifice auguste avec cette majesté sublime qui leur en faisait pénétrer les grandeurs. Nous ne voyons plus ces royales magnificences, qu’un monde amoindri ne saurait porter. Les nations insensées dont vous faisiez la gloire en les rassemblant dans l’unité des sacrés Mystères, ont fait alliance, pour leur malheur, avec l’ancien ennemi. Lorsque sans nulle crainte, forte de la conscience de vos droits et de vos bienfaits, vous cultiviez dans la paix le jardin de l’Époux, jouissant des suaves parfums qu’il exhalait au ciel et des fruits de la vigne mystique, un bruit insolite a retenti, le bruit des chars d’Aminadab lancés par des mains perfides [74]. Vous n’eussiez été que juste, ô Église, laissant dès lors cette terre ingrate, et fuyant vers l’Époux dans les célestes hauteurs Mais plus que jamais étrangère en la terre de votre exil, ô Sulamite, vous avez entendu dans les siècles à venir les cris de ceux que vous pouviez sauver encore ; et vous êtes restée dans votre dévouement, ô notre Mère, vous êtes restée pour que vos fils du dernier âge pussent eux aussi, comme leurs aînés, puiser dans vos yeux la lumière et la vie.

Nous ne l’ignorons pas : au lieu des pacifiques splendeurs que déployait la reine dans l’éclat d’une souveraineté incontestée, au lieu des chœurs d’exultation et de triomphe conduits par l’Épouse en ses palais, nous ne verrons plus dans la Sulamite que des marches guerrières et le chant des combats [75]. Mais qu’ils sont beaux toujours vos pas dans les chaussures de votre pèlerinage, ô fille du Roi, terrible désormais comme une armée rangée en bataille ! Que vous êtes belle, déposant la robe d’or et la variété des ornements qui vous entouraient sur le trône à la droite du Prince, pour ceindre avec lui l’épée puissante et percer de vos flèches acérées les cœurs des ennemis [76] !

Que l’Église grecque, immobilisée dans la fatale stérilité de la branche séparée du tronc, garde, feuillage desséché, ces antiques formes dont l’imposante unité n’a plus chez elle que le schisme pour base ! L’hérésie, étalant sous les voûtes des cathédrales bâties par nos pères les rites abâtardis de sa cène mesquine, est-elle donc plus étrange que ce schisme décrépit gardant fièrement des formes qui le condamnent, et faisant parade d’ornements qui ne sont plus à sa taille ? Quelle vie puiseront jamais ses membres dans le vide de ces formes incomprises ?

Celle-là seule est la Mère qui sait parler aux fils leur langage, et ne donne pas aux malades appauvris la nourriture des forts ; celle-là seule est l’Épouse, qui sait être ingénieuse à faire valoir toujours au taux le plus élevé selon les temps le trésor de l’Époux, la perle incomparable, modifiant, s’il le faut, ses plus chères habitudes, ses plus légitimes aspirations, sachant enfin quitter les délices du trône et ses grandeurs pour marcher à l’ennemi.

Nous vous reconnaissons à ce signe, ô Épouse, ô Mère, qui bégayez avec les petits comme vous chantiez avec les forts, qui terrassez l’ennemi dans la vigueur de votre bras là même où vous sembliez ne penser qu’à jouir de l’Époux. Au prix d’une lutte continuelle et de labeurs incessants, chaque jour plus méconnue d’une foule toujours croissante de fils ingrats, vous restez avec nous : vous restez pour porter au dernier des élus l’Hostie sainte qui doit l’associer au grand Sacrifice. Nous vous suivrons, ô notre Mère, dans votre marche militante à travers les détours delà route escarpée qui vous conduit au but ; nous vous suivrons, parce que vous portez avec vous le trésor du monde. Plus audacieuses se feront les attaques de l’hérésie, plus outrageants les blasphèmes des fils ingrats : plus éclatantes seront en retour les affirmations de notre foi, plus profondes nos adorations, plus chaleureuses et plus vives les démonstrations de notre amour envers l’Hostie sainte.

En ce jour de préparation, nous emprunterons la formule de nos vœux au Missel gothique d’Espagne. La solennité du Corps du Seigneur étant d’institution relativement récente, les Mozarabes ont composé cette Préface, qui est celle du jour même de la fête, avec une partie de l’Illation assignée au Mercredi de la troisième semaine de Carême. Il sera facile d’en remarquer la trace, à la mention du jeune qui s’y trouve exprimée, bien que ce jeûne puisse s’entendre aussi des privations de tout genre dont la vie est pleine.

| ILLATION. | |

| Dignum et justum est nos tibi gratias agere, Domine sancte, Pater æterne, omnipotens Deus. Qui paras adinventiones tuas sapienter : et disponis omnia suaviter. Qui ascendisti super occasum : Dominus nomen est tibi. Tu panis es vivus et verus : qui descendisti de cœlo ut dares escam esurientibus, imo ut ipse esses esca viventium. Qui es nobis in pane quo corda firmantur : ut in virtute panis hujus, per hos dedicatos Nomini tuo dies, sine impedimento carnis et sanguinis jejunare valeamus, te ipsum panem habentes. Quia pauperes tuos cœlestibus saturas panibus. | Il est digne et juste que nous vous rendions grâces, Seigneur saint, Père éternel, Dieu tout-puissant, qui préparez vos œuvres dans la sagesse et disposez toutes choses avec suavité, qui êtes monté vers l’Occident et avez pour nom le Seigneur. Vous êtes le pain vivant et véritable ; vous êtes descendu des cieux pour nourrir ceux qui ont faim, bien plus pour être vous-même la nourriture des vivants : pain où nos cœurs puisent leur force, pain dont la vertu remplit ces jours consacrés à votre Nom. La chair et le sang ne peuvent troubler nos jeûnes, lorsque notre pain c’est vous-même. Ainsi rassasiez-vous vos pauvres des pains du ciel. |

Les premières Vêpres.